Soporte mineral y el cubo cervecero

Escrito por Marcos Ragoni

27 febrero, 2020

¿Y a qué se refiere este concepto del soporte mineral? Bueno, como parámetro objetivo, podemos mencionar principalmente a la cantidad de sólidos disueltos totales que contiene el agua (TDS) y según la bibliografía que encontré, algunos autores principalmente norteamericanos, consideran como:

- Bajo: 0 a 50 ppm

- Medio: 50 – 100 ppm

- Alto: 100 – 150 ppm

- Problemático: >150 ppm

¿Y a que se refiere este concepto del soporte mineral? Bueno, como parámetro objetivo, podemos mencionar principalmente a la cantidad de sólidos disueltos totales que contiene el agua (TDS).

Y acá viene el primer cuestionamiento que me permito hacer. En la bibliografía califican de problemático un valor de TDS>150 ¿¡Problemáticos TDS >150?! No lo creo, estamos hablando del agua de la mayor parte de la República Argentina y hasta donde entiendo de muchos lugares de Latino América. Hay que prestarle atención, claro, pero no es un problema, es tratar el agua.

En mi experiencia, la forma más clara donde vi la influencia del soporte mineral (y la mejor forma de transmitir lo que entiendo por soporte mineral), es el ejemplo de la producción de una misma cerveza en mi ciudad natal (San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, a 100 km de CABA) y luego en CABA. El agua en Giles es una típica agua de los acuíferos Pampa o Puelche, una gran (graaaan) alcalinidad, dureza no tan pronunciada, Sulfatos y cloruros medio-altos y Sodio por las nubes que me suelen dar TDS de 600 para arriba, mientras que el agua de CABA, como sabemos, no tiene nada, o tiene muy poquito de cada cosa y no suele tener TDS >150. Hacer la misma cerveza, solo cambiando el agua, (aunque se modifique en ambos casos) da dos productos con algunas diferencias sutiles y otras no tanto. Claro que debo confesar que creo que dentro de este concepto se confunde también otra cosa que siempre sostengo, sobre la que no tengo pruebas pero tampoco dudas: las aguas de alto TDS tienen también mayor cantidad de elementos en trazas que pueden tener efectos como micronutrientes, modificadores de la percepción de sabores, etc., y que se eliminan al pasar por filtros de ósmosis inversa (OI), por lo que siempre recomiendo no usar agua de OI pura sin mezclar con el agua de red. Pero eso es tema de otro artículo…

Lo interesante de esto es el concepto, más allá de los parámetros que lo definen, el soporte mineral es una idea de la complejidad que aporta el agua a la cerveza, de cuánto soporte aporta para respaldar los sabores de la cerveza, es el ejemplo de una comida muy condimentada o poco condimentada. Los fideos que me hacía yo mismo en mis primeros años de estudiante en Buenos Aires, estaban muy bien, tenían sal, alguna vez pimienta, algo de manteca y queso, pero esos mismos fideos el fin de semana, condimentados por mi tía tenían otra complejidad, otra mezcla de sabores, otro “soporte mineral” si se me permite la analogía nostálgica familiar.

Otra forma de entender la idea es con la obvia reflexión de la relación SO42-/Cl– que, como todos y todas sabemos, es un parámetro importante para la definición del balance seco/lupulado a maltoso/dulce. No es lo mismo 40/10 (relación 4 a 1) que 400/100 (relación 4 a 1 también).

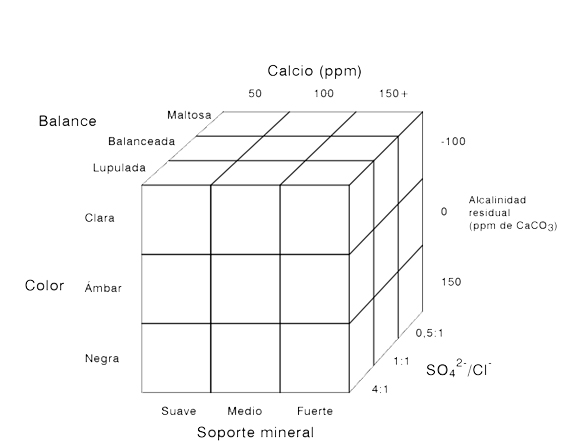

Hay un paper donde John Palmer usa este concepto para armar lo que es el objetivo de este artículo: El cubo cervecero[1] (traducción mía de “Brew Cube”) que no es ni más ni menos que una forma visual de ubicar el tipo de cerveza que queremos producir y hacerte una idea, a grandes rasgos, de los tratamientos a los que habrá que someter al agua.

Si bien no me parece lo mejor para realizar un tratamiento del agua como corresponde, es un buen punto de partida cuando no nos animamos a hacer un tratamiento más completo y detallado.

El cubo cervecero

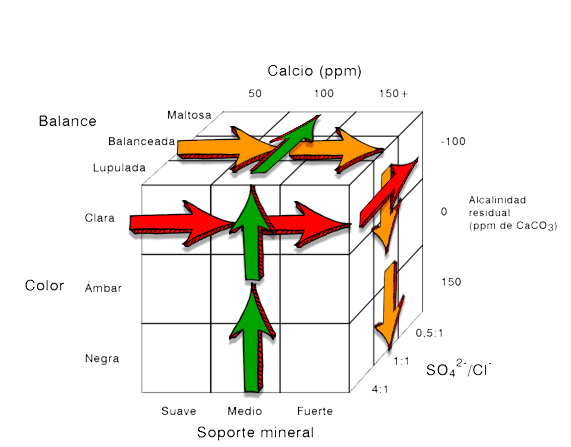

Así, si definimos que el estilo de cerveza que queremos producir es una cerveza rubia, balanceada y de una complejidad media, nos vamos a parar sobre estos parámetros en el cubo y nos movemos por la hilera que corresponde y vamos a ver que el agua que vamos a necesitar va tener que estar en valores cercanos a 0 de alcalinidad residual, 1:1 el índice SO42-/Cl– y cerca de 100 ppm de Calcio.

Hasta acá, una muy interesante aproximación al agua que vamos a utilizar para un determinado estilo de cerveza. Pero para quienes hacemos cerveza con aguas de una gran parte de la república argentina y, hasta donde entiendo, gran parte de Latinoamérica, esto nos plantea un problema que la complica un poco.

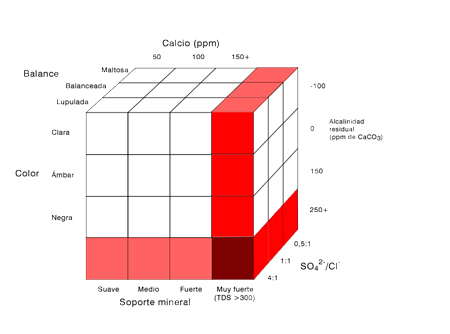

El cubo cervecero ampliado

Todos los cerveceros y cerveceras que traten de pensar un tratamiento de agua y tengan la suerte de estar utilizando agua de los acuíferos Pampa, Puelche o guaraní (junto con algunas otras fuentes de agua en el Noroeste Argentino, que desconozco), se van a encontrar con aguas de Alcalinidades muy altas (arriba de 400 ppm como mínimo), durezas moderadas a bajas (Calcios <50 ppm con Magnesios <10 ppm), TDS > 600 ppm (con valores hasta 1.300 hemos visto en nuestro laboratorio), y valores de Sulfatos y cloruros que pueden estar en cualquier parte entre 20 y 350 ppm según el punto de extracción.

Claramente, eso nos pone en un problema para utilizar el cubo cervecero, por lo que propongo la modificación que se ve en la imagen de la izquierda.

Esto genera que, aquellos/as cerveceros/as que por el análisis fisicoquímico de su agua ingrese dentro de alguno de los casilleros agregados (TDS >300 o alcalinidad residual >250) vamos a tener que hacer un paso previo para empezar a pensar un tratamiento de agua.

Es decir, vamos a tener un agua de red -que agua tal cual sale de la canilla (o del filtro de carbón activado)-, el agua pre-proceso -que es el agua con ese tratamiento previo que nos “mete” dentro del cubo cervecero-, y el agua de proceso o tratada -que es el agua que utilizamos para realizar el estilo que diseñamos en el equipo que tenemos-.

De esta manera, podemos utilizar el cubo para definir, en función de la cerveza que estemos diseñando, una modificación del agua para que entre dentro del cubo y una modificación a groso modo para ver en qué parte del cubo dejamos a nuestra agua que estaba en el cubo ampliado.

Por supuesto que esto no es una solución definitiva para el tratamiento del agua en una cervecería, pero claramente puede ayudar cuando el cervecero no sabe bien cómo tratarla ya que es algo un poco más avanzado que “le echo un poco de Sulfato de Calcio, mas o menos”. Usando este cubo, con sus modificaciones si es necesario, estaremos al menos en el rango que nuestra cerveza requiere.

¡Salud!

Artículos similares

Blend de cepas y SACC trois

Realizar mezclas de distitnas cepas de levaduras puede abrir el abanico de perfiles a posibilidades infinitas. Mariano Balbarrey nos cuenta su experiencia.

Reutilización de levaduras

Clara Bruzone nos cuenta las cosas a tener en cuenta a la hora de implementar un programa de reutilización de levaduras en una cervecería.

Visita a Russian River Brewing Company.

Russian River brewing company, la cervecería creada por Vinnie Cilurzo , pionero en IPAs de la costa oeste y uno de los grandes referentes en el movimiento craft de USA, también tiene una de las fábricas más lindas que hayamos visto.

Buenas tardes, en la sout que elaboro noto cierta sensacion de acidez en boca que no me agrada, mas alla de que el ph en todo el proceso se encuentra dentro de los parametros… Como parto de agua de osmosis y solo agrego ca, so4 y cl, mi consulta es si el no tener ciertos niveles de alcalinidad hace que no pueda “balancear” ese final un poco acido (mas alla del valor del ph)??; o no es una cuestion de agua y ya pasa por un adecuado manejo de maltas oscuras por ej?

espero que se haya entendido

desde ya muchas gracias

En mi opinion, nunca es bueno hacer una birra con agua de osmosis pura, es como hacer una comida sin sal ni condimentos. Si tu agua es muy dura, usa un % muy bajo para birras livianas y uno bajo para birras mas maltosas, pero nunca cero. Eso que comentas, es tipico en cervezas que son muy cargadas en maltas torradas con un agua muy poco mineralizada (ragoni no me deja decir agua blanda! ja).

Excelente blog!! Gracias por compartir.

Tengo una duda con respecto al agregado de sales. Una vez que decidimos el perfil al que queremos apuntar y calculamos la cantidad de sales, en qué momento del proceso es adecuado agregarlas? O conviene preparar el agua total antes de comenzar la cocción?

Eso depende de cada cervecero/a y cada equipo. A mi me gusta, siempre que se puede, tener preparada toda el agua que voy a necesitar en la jornada y entonces, durante la cocción solo modificar si fuera necesario el pH del agua de lavado. Eso, para un cervecero casero puede ser muy sencillo, pero en el caso de una microcervecería se puede complicar dependiendo de los volúmenes de olla, tanques de agua caliente y tanques de agua fría de la que disponga.

En todo caso, siempre que se agreguen las sales en fracciones de agua, esto debe hacerse proporcionalmente, es decir que si voy a agregar las sales en el agua de macerado donde uso un porcentaje x del agua total para a que hice el cálculo, debo agregar de cada sal calculada, el mismo porcentaje.

Espero haber contestado tu duda.

¡Saludos!

Hola Marcos, con respecto a las proporciones en ppm de sodio y relacion sulfato/cloruro, cuales son las que recomendas para cervezas tipo blonde ale y ambar como irish o scotch. Saludos!!!

El Sodio, es muy variable y depende mucho de tus gustos. Para las cervezas más bien maltosas que mencionas yo (insito, yo) prefiero niveles dentro de los límites, más bien altos (entre 50 y 75 ppm está bien) y si tuviera un agua con niveles de hasta 100 ppm me lo banco (ojo que el sodio es muy botón y va a resaltar cualquier desbalance que tengas en la cerveza). La relación sulfato/cloruros para estas cervezas debería estar en favor de los cloruros, digamos que 0,5 está bien. Lo que tenés que tener en cuenta que es muy importante es la cantidad de cada uno, no es lo mismo 0,5 con Sulfatos 10 ppm y cloruros 20 ppm que con 100 y 200. yo me quedaría con bajas cantidades en la blonde, un poco más en irish y para la scotch más bien altas. Habría que ver bien el agua y las recetas para ponerles números a esos valores.

Saludos!

Buenísima la nota, estos podcast sirven muchísimo

Tengo una duda, estoy en Rosario con agua de la canilla bastante blanda (Ca13 Mg4 Na45 Cl51 S04 40 ALC31 (CaCO3)) y quiero hacer una Stout con un 10% de maltas oscuras por ejemplo, al agregarlas en el recirculado no llegan a bajar el PH del mash y lo debo hacer con ácido para estar en el rango de los 5,45.

Ademas de subir el Ca sumando principalmente CaCl2, vale la pena o no subir la alcalinidad residual por ejemplo agregando carbonatos en hervor? Que me va a cambiar en el sabor?

Muchas gracias !!!!!!!

En general los pHs altos favorecen el sabor complejo de las maltas. Habiendo arrancado el macerado en un pH de 5.45 me da la impresión de que está bien y que si todo anda normalmente no veo razones para volver a tocarlo en el hervor. Pero esto es una de esas cosas donde la decisión del cervecero es lo importante, tal vez te convenga hacer la prueba y ver que pasa si le subis un punto, ojo, no te pases muy para arriba en el pH porque te puede afectar la fermentación, clarificación, isomerización de alfa ácidos, etc. . Y tené en cuenta que el CaCo3 es muy poco soluble por lo que para que tenga algún efecto tenés que agregarlo cuando tenga todavía un buen tiempo de hervor por delante.

Hola, no se ven la imágenes de los cubos. Gracias

Hola. Fijate ahora, cambié el formato de las imágenes. saludos

Aun no consigo verlos

Con Chrome no lo veo ni en pc ni celular, con iexplorer SI los veo en pc

Probá borrando la caché del navegador porque seguro que todavía te está intentando cargar las imágenes con el formato anterior.

Hola que tal? como están? Me llamo Emanuel soy de Neuquen y junto con un amigo, hacemos cerveza hace algunos años a nivel homebrew (unos 150/200 litros mensuales). Leyendo el articulo recomienda no utilizar el agua de OI sin mezclar con agua de red me surgió una duda; la consulta es porque acabamos de comprar un equipo de osmosis que cuenta con una etapa final de re-mineralizacion, eso es recomendable? o es mejor hacer una mezcla con agua de red? Esto es nuevo para nosotros dado que solo veníamos filtrando (partículas y carbón activado) y modificando ph y ahora queremos empezar a introducirnos en el tema de la preparación del agua para cada estilo

Desde ya, les agradezco mucho, es muy importante contar con este tipo de espacios para nosotros, se aprende un montón.

Muchas gracias!!

Saludos

En mi opinión la idea del equipo de Ósmosis inversa (OI) es tener una herramienta que te permite sacarle al agua todos los minerales que tiene para poder tener un agua en cero, preferentemente para usar como diluyente de tu agua que tiene algún mineral en altas concentraciones. Desde ya, si le dejás la etapa de remineralización perdés este objetivo del “agua en cero”, encima no estoy seguro de que sepas la composición del agua remineralizada, conlusión 1, no te recomiendo la etapa de remineralización, en todo caso la remineralización la hacen ustedes una vez que decidan lo que hay que agregar para llegar al perfil del agua de la receta.

Conclusión 2: Por lo mismo que puse antes, una vez que sepas la composición fisicoquímica del agua que tenés y tengas decidido el perfil de agua que buscás, podés decidir que porcentaje de agua de OI y que porcentaje de agua de red tenés que usar para tener tu agua inicial (la que acá llamo pre-proceso), la cuál vas a modificar al perfil más fino a medida que vayas profundizando en el tema de la preparación para cada estilo.

Hola Marcos, gran artículo y excelente blog que armaron junto con Hernan. Resulta muy útil para los que cada vez nos interiorizamos más y más en este apasionante mundo.

Respecto de este tema puntual y haciendo referencia a tu segunda conclusión, cuál sería el beneficio principal de blendear las dos aguas (OI y red)?? Entiendo que puede venir por no sacarle ioes que después voy a terminar agregando con sales y para alargar la vida útil del equipo de osmosis. Para esto, además de contar con el equipo de osmosis, debería tener un filtro de particulas y carbón activado para declorar y filtrar el agua de red. Para equipos grandes tal vez se justifique, en mi caso (equipos de 50/100 litros), se justifica blendear?? O directamente puedo partir de un agua de OI y luego adicionar sales en base al estilo a elaborar??

Muchas gracias!

Sds,

Pablo

La razón por la que propongo blendear (en mi caso trato de usar la mayor cantidad de mi agua de red posible) es que no le veo sentido a “romper” mi agua sacándole cosas que luego le voy a tener que agregar con la incertidumbre de cuanto de eso que agrego se disuelve y pasa a formar parte del agua de proceso, entonces, trato de dejarle de lo que trae lo que me sirve que ya se que está (lo tengo medido en un análisis fisicoquímico) y no dependo de cuanto se disolvió de lo que le eché. Eso trae ademas como beneficio que algunas de las cosas que le agrege van a ser en menor cantidad por lo que será más posible que se disuelvan mejor y, por supuesto, el menor desperdicio de agua al usar menos el equipo de OI. Además hay una parte medio filosófica si se quiere pero que he percibido diferencias haciendo algunos experimentos informales y es que tu agua de red, es la única de las materias primas intrasferible y propia de tu cerveza y supongo (no tengo pruebas, pero tampoco dudas, je) que algunos elementos en cantidades mínimas (trazas) que no se miden en los análisis fisicoquímicos pueden tener influencia tanto organoléptica como funcionalmente, al pasarlos por OI los elimino y nunca los repongo, por eso también siempre trato de usar todo lo que pueda de mi agua de red.

Ahh, y no es necesario el filtro de Carbón activado para eliminar el cloro (aunque es lo más cómodo, claro y no es para nada caro), podés hervir durante algunoms minutos el agua y se va a eliminar el cloro o, en bajos volpúmenes, dejar reposar el agua en olla destapada de un día para el otro y el cloro se evapora.

Espero haberme explicado, saludos

Muy bueno.

No sale la imagen del Cubo en el articulo. No se si es mi navegador o esta mal cargado.

Salú!

Hola. Es posible que sea algo de tu conexión o de configuración porque lo acabo de probar en los tres navegadores que tengo y se ven bien las imágenes. Fijate si no hay alguna configuración que pueda estar evitando que se carguen las imágenes.

Acabo de cambiar el formato de las imágenes, fijate ahora si se ve

Buenos días Marcos y Hernán. Les escribe Pablo, homebrewer de ZONDABEER de Godoy Cruz, Mendoza. Los felicito por la iniciativa de este proyecto y por compartir y colaborar con la difusión de la cultura cervecera.

Estoy escuchando su primer episodio del PODCAST.

Mucha de la bibliografía, comparte tu opinión Hernán, que conviene realizar un Dry hopping faltando 5 puntos para que termine la fermentación.

Entre los beneficios de esto, es que la levadura toma el oxígeno que se incorpora. Me imagino que no lo usa para reproducirse (esa etapa ya quedó atrás), entonces, ese oxígeno lo utiliza para la respiración en la gucolisis y no la fermentación?

Muchas gracias por su aporte

Hola Pablo. Muy buena pregunta, voy a intentar deducir la respuesta. Primero un par de observaciones: Siempre que la levadura está consumiendo energía, ya sea respirando o fermentando, lo hace para reproducirse por lo que al atenuar esos 5 puntos de la manera que sea va a estar aumentando la biomasa, es decir, reproduciendose, por otro lado, durante la glucólisis no hay respiración, esta ocurre post glucólisis, donde se divide la vía hacia la respiración o la fermentación según el caso. Hechas esas observaciones, la pregunta (muy buena pregunta, insisto) sería que hace la levadura para consumir el oxígeno que se incorpora durante el dry hopping. Bueno, mi mejor suposición es que la levadura lo usa para respirar ya que la concentración de azúcares ya es baja como para sobrepasar el efecto inhibitorio de la respiración y aún las levaduras no están sintetizando esteroles de membrana. ¿Como eso no influye en la presencia de off-flavors por la respiración? No solo la cantidad de oxígeno incorporada es poca, la cantidad de nutrientes también por lo que la levadura consumiría el oxígeno rápidamente y volvería a la fermentación.

Muchísimas gracias por tu respuesta, Marcos. Gracias por las aclaraciones en los conceptos, también.

Saludos!

De nada!